死後の世界への入口

旭川市内から車で当麻町へ向かう途中に廃墟となっている一軒の民家がある。

人の気配がなくなってから40年以上経ってはいるが、未だ取り壊される予定はない。

以前生活をしていた老婆は祈祷師として生業を行なっていたが、最後に姿を目撃されたのは1972年の冬。そこから誰一人として老婆の姿を見てはいない。

家の施錠は開いたままで、台所の机の上には飲みかけの湯飲みと、何の植物かは分からないが樹木の根っこらしきものが数本置いてあった。

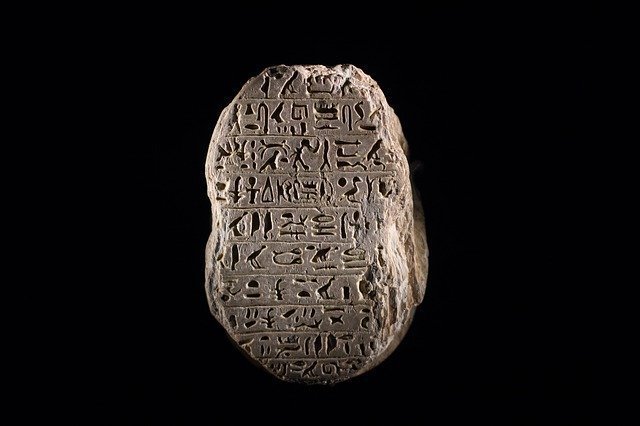

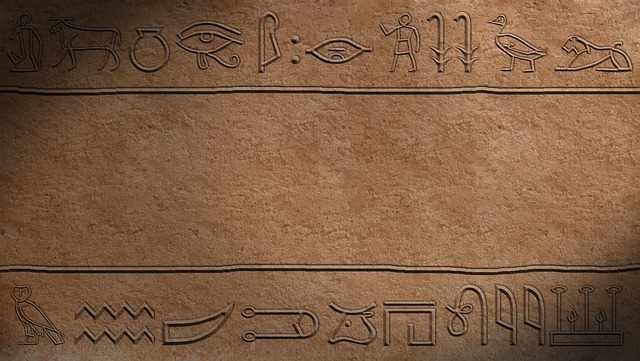

そして隣にあった半紙には象形文字らしき言葉を使った5つの文字が書かれていたが、解読は未だ誰もできていない。

1980年を過ぎたあたりから、湯飲みに入った水滴を使ってこの5つの文字を机になぞると、死後の世界へ行けるという嘘か本当か分からない噂が流れていた。

■一人の女性

女性は自らの命を終えようと考えていた。

仕事も私生活も全てが上手くいかず、一度は市内から外れた川で身を投げようとしたが、橋の上に立った途端に足がすくみ身を投げることが出来なかった。

「このままどうなってもいい人生」

死ぬことさえできず自暴自棄になっていた時に知人から聞いた死後の世界への入口。怪しげな方法だったが、その程度であちらの世界へ行けるならそんなに楽なことはないと考え女性は廃墟へと車を走らせた。

1998年2月。月の見えない新月の夜だった。

噂ではなかった文字

人の手が入っていない廃墟の入口は雪で埋もれ、何も持たずして訪れた女性は廃墟に入ることさえ困難だった。

太ももまで埋まる雪に引きずった足跡を残しながら玄関に向かうと、隣の納屋から何かの動物が逃げ出し、女性は突然の出来事に心臓が止まりそうになった。

“どうせ死のうとしているのにこんなことで驚くなんて”

大きく胸を撫で下ろしバクついた心臓を落ち着かせると再び玄関に向かった。ドアの前に立つと噂通り鍵は開いたままだった。

ドアを開けるとさらに冷たい冷気が女性の体をまとうように包み込んだ。深夜2時。唇が震えていたのは寒さのせいだけではなかった。

女性は足に付いた雪をはらうと、持っていた懐中電灯を付けて家の中を見回したが、持っていた右手もまたガタガタと震えていた。

生活感はそのまま残っているが、この世とはなぜか違った異様な空気感。

靴のまま部屋に入り居間を見つけると、その先には話で聞いていた台所が見えた。そしてやはり台所にある机の上には湯飲みと木の根っこらしきもの、そして一枚の半紙が置いてあった。

■5文字

どこの国の象形文字かも分からず、何の意味があるのかさえも分からない。かなりの不気味さを感じたが人生を終えたいと考えていた女性は覚悟を決めていた。

旭川の2月だというのに、湯飲みに入っていた液体が凍っていなかったことに不思議に思うことさえなく、女性は懐中電灯を机に置き、一旦深呼吸をしてから右手の人差し指を湯飲みに入れた。

ゆっくりと一文字を書き終えると、もう一度人差し指を湯飲みに入れた。

そして次の文字を書くと、再び湯飲みに指を入れ濡らした。

二文字、三文字、四文字。

最後の一文字を書こうと湯飲みに指を入れたまま、女性は以前身投げをしようと橋の上に立った時と同じように自分の人生を回想した。

「もう終わりたい」

これで人生が終われると思ったら一瞬で今までの自分の重く苦しい人生が楽に感じた。

そして女性は最後の一文字を机の上になぞった。

■ログアウト

噂で聞いた通り、五文字を机になぞってはみたものの期待していたような変化は訪れなかった。

どのようにして死後の世界へ行くかは予想もできなかったが、女性が想像していたような変化は5分経っても、10分経っても何一つ起きなかった。

女性は落胆し、噂話で自分の人生が終えれると考えていたことをバカバカしくさえ思った。

やはり死ねなかった女性は何もかもがどうでも良くなり自分の体を痛めつけようと、何の液体か分からない湯飲みを口にし全て飲み干した。

「本当に死なせてほしい」

泣き叫ぼうとしたその時、目の前に見えていた自分の世界にヒビが入り、まるで鏡が割れるように現実世界が崩れ落ちていった。

「何なのこれは!」

そう感じた瞬間に見えていた全ての世界は崩れ落ちてなくなり、目の前が真っ暗となった女性はまるでパソコンの電源が落ちるように自分の人生が一瞬で閉じていくのを感じた。まさにこの世からログアウトしていくかのように、女性は遠のく意識と共に床に倒れこんだ。

■始まった死後の世界

真っ暗な闇にものすごい速度で落ちていった女性は、一瞬だけ眩い光を感じた。

その光は女性の意識の中に「おかえり」と言葉を投げかけ、光に吸い込まれた女性はまるで万華鏡の中を浮遊する魂のように、無数に飛び散る幾何学模様の世界に入り込んだ。

体がふわふわと浮かぶ感じはあるものの、自分の肉体を感じることはなく、初めて体験する死後の世界に怖さはあったが、ようやく死ねたという安心感もあった。

明らかに自分は死んだと実感できるものの、自分の意識が残っていることに女性は少し不思議に感じていた。

“死んだはずなのに意識がある”

自分自身が光の玉となっていることに気がつき、どこからともなく周波数の合っていないラジオの雑音のような音が聞こえていた。

「ジジ・・・ジジジ・・・・ジジ・・」

耳から聞こえている感覚ではない。どこか遠い場所から意識の中に入り込むような奇妙な音だった。

■時間軸

自分が光の玉となり一体どれくらいの時間が経ったのだろう。

10分なのか1日なのか10年なのか、全く時間の感覚が分からなくなった。

“死後の世界は時間軸がない・・・”

そう思ったものの、死後の世界に来ることができた女性はどれだけの間、死後の世界にいようが問題ではなかった。なぜなら女性の目的は自らの命を終えることだったからだ。

しかし、死ぬと時間の軸がなくなるとはとても不思議な感覚だった。

どれくらいの時間が経過したかも分からなくなった頃、先ほどまで見えていた幾何学の模様がゆっくりとDNAの螺旋を描き出していくのが分かった。

“DNA螺旋?!”

そう思った瞬間、ものすごい速さで暗いトンネルのような場所へと自分が吸い込まれていくのが分かった。

まるで排水溝に吸い込まれる水のごとく、光となっていた女性はトンネルへ吸い込まれた瞬間、ものすごい勢いで体の背中から魂が肉体に入り込んだのを感じた。

倒れていた体が勢いで飛び上がりそうになるほどの勢いだった。

帰ってきた魂

何となく自らがさっきまで訪れていた廃墟に帰ってきているのが分かったが、目を開けることができないほど、うつろな気分だった。

目を開けていないのにクラクラとめまいを感じ、まるで強く頭を殴られたように現実と先ほどまでの感覚が交差していた。以前手術を受けた時の麻酔が切れかかる症状と良く似ていたようだった。

意識が戻りかけてきた女性はゆっくりと目を開けると、先ほどまで居たはずの台所がまるでパズルのようにカタカタと音を立てて出来上がっていく状況がはっきりと見えた。

「えっ、何これ?!」

そう思って自分の手の平をゆっくり顔に近づけると、自らの身体もパズルがはめ込まれるようにカタカタと音を立てて出来上がっていく様を見ていた。

「ああ。私は死んだのだ。これは現実ではないはずだ」

そう思ったものの、先ほどまでとは違い身体の温かさを感じる。それに先ほどまで聞こえていたラジオの周波数のような音は聞こえなくなり、どこからか吹く風が廃墟の窓を揺らしている音が聞こえた。

「え?あの廃墟に戻ってきたの?!」

驚いた女性は倒れていた体を起こし、周囲を見回すと床にはさっきまで手にしていた湯飲みが転がり、真っ暗だったはずの廃墟にうっすらと日差しが入り込んでいた。

女性はゆっくりと立ち上がり、机の上にあった半紙と、明かりの消えた懐中電灯をしばし呆然と見つめていた。

■違う世界

よろめきながら女性は玄関に向かい、廃墟を出ると先ほどまで積もっていたはずの雪は一切なくなり、あたりは手入れのしていない野原が広がっていた。

「そんなまさか・・・」

100mほど離れた場所に止めてあった車に向かうため歩き出したが、さらに様子がおかしいことに気がつき始めた。

近づいてみると明らかに車は何十年も放置されていた廃車のように錆つき、朽ち果てていた。

かろうじてエンジンはかかったものの、自分の頭の中を整理できず未だ死後の世界にいるのか、現実の世界に戻ってきたのか判断することができなかった。

「とりあえず家に帰ろう・・・」

女性は車を動かし、めまいが完全に治るのを待たずしてゆっくりと来た道を走らせた。

しかし行けども行けども、旭川にある自分の家に帰ることができない。それどころか、旭川の町が一向に見えてこない。

「そんなはずはない!」

そう思ったものの全く旭川に着く気配はなく、人一人すらすれ違うことすらない。まるで全く違う次元に迷い込んだかのように、自分一人の世界を女性は彷徨い続けた。

ハンドルを強く握り、泣き叫びながら知らない世界をただひたすらと。

女性が本当に生きていた世界は現実世界か死後の世界かそれとも・・・。

そしてそれ以降、その女性は姿を消し旭川に帰ってくることはなかった。

「この物語はフィクションであり、実在する人物・団体とは一切関係ありません」

![[閲覧注意]旭川で本当になかったのに本当に怖い話](/uploads/article/image/801/card_hands-984032_640.jpg)

.png)

バドミントン元全日本ジュニアチャンピオン。20代半ばよりオーストラリアで生活後、アジア、南米、北米を1年半放浪。帰国後は沖縄の宮古島、兵庫の淡路島などで島生活を経てバドミントンネパール代表のコーチに就任。その後メキシコでジュニア代表もコーチし、マヤ族と一緒に生活。海外ではクリスタルやオパールなどの天然石の買い付けも行い、マクラメジュエリー、アトリエ「名もなき石屋」を比布町で運営。著書にノンフィクション「旅を終えると君の余命は1年だった」を電子書籍出版。英語、スペイン語、手話での会話が可能。